日本で行われている教育は、依然として、この図で表されている対極にあると言えるかもしれません。

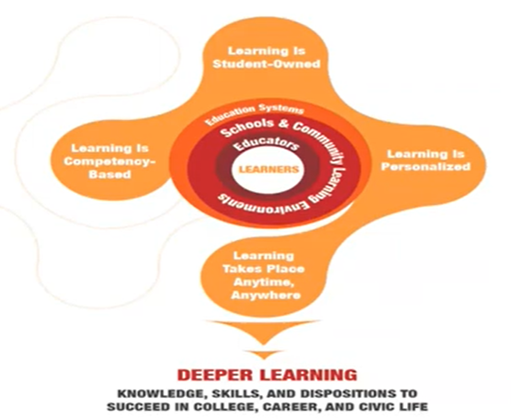

図に真ん中に位置するのは、文科省、その外側に教育委員会、そして学校・教師、一番外側に生徒です。それに対して、上の図に描かれているのは、真ん中が生徒、その外側に教師、学校と地域の学習環境、そして一番外側が教育システムです。日本には、「地域の学習環境」や「保護者の参加」もまだほぼ存在していません。

その周りにある4つは、日本では、「教科書をカバーする授業」、「教師主導の授業」、「一斉授業」、「学ぶのは時間割の中だけ」です。それに対して、上の図に描かれているのは、左側から時計回りに、

・学習は、特定のスキルや知識を身につけたかどうかに基づいている

・学習は、生徒が主導権(オウナーシップ)をもっている

・学習は、個別化されている

・学習は、授業や学校だけでなく、いつでも、どこでも起こっている

と、このように見事に逆さまです。

そして、これらの結果も逆さまになります。日本の場合は、テストで役立つ短期記憶のみで終わってしまう(結果的に、身につかないし、好きにもなれないが多い!?)のに対して、上の図で行われる教育は、大学や職場や市民生活のなかで使える知識、技能、態度★を身につけます。

今の日本を覆っている教育の姿から、ありたい姿/あるべき姿に転換を図るのに、制度/システムに85%の責任がありますが、教師にも15%の責任はあります(これを言ったのは、日本に品質管理を伝授し、戦後の高度経済成長を可能にしたエドワード・デミングという人です。)。しかし、日本の場合は、保護者、マスコミ、企業などが制度/システム側についていますから、現状を維持する力がさらに強固になっています。

そうした抵抗勢力は強固ですが、上の図のように転換していかない限り、未来がないことは確かです。https://projectbetterschool.blogspot.com/2023/07/blog-post_16.html などを参考にしつつ、教師の努力で図の実現を目指しましょう!

★わかりやすく言うと「態度」ですが、原語はdispositionになっていますから、辞書的には「性格」「気質」「気質」などと訳されます。いま、姉妹ブログの「SEL便り」で連載しているhttps://selnewsletter.blogspot.com/2024/11/blog-post.html では、「学習気質」としています。それは、出典で紹介している動画でも紹介されている、SEL(https://wwletter.blogspot.com/2023/02/sel.html の図に示されている)や「思考の習慣」(https://projectbetterschool.blogspot.com/2022/11/blog-post_20.html の2つ目の表)を指しています。日本の授業で、これらのどれくらいが身についているでしょうか? これらこそが、まさに「大学や職場や市民生活のなかで使える知識、技能、態度=SEL=思考の習慣」として求められているものです。

出典: https://www.youtube.com/watch?v=SncjW1AcWlc(6分25秒付近)

この図以外にも、この動画ではたくさんの貴重な図や表や考え方が紹介されています(SELは16分付近、思考の習慣は23分付近です)!

0 件のコメント:

コメントを投稿